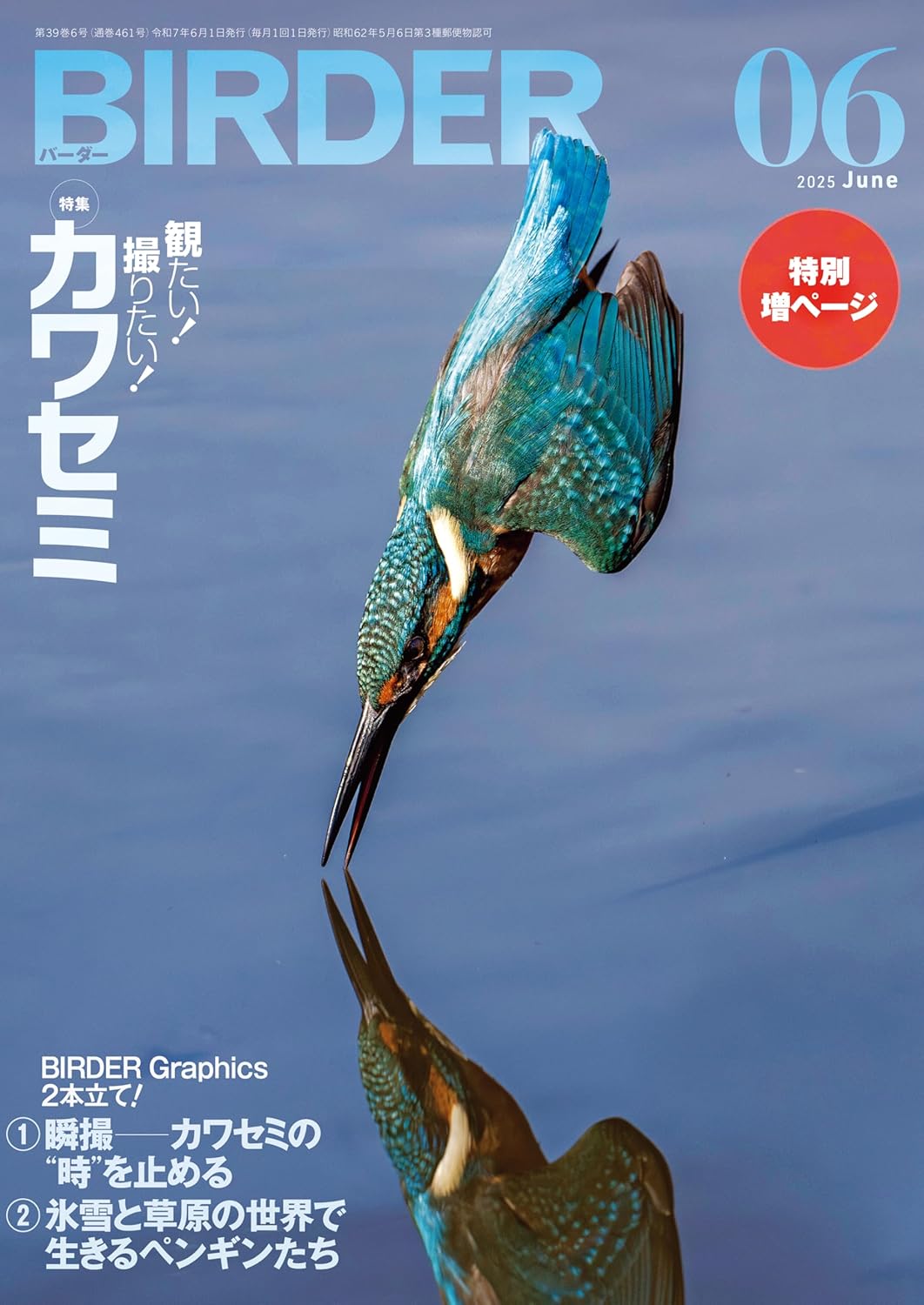

私たちが普段呼んでいる鳥たちの名前は

世界共通の名前ではありません。

例えば、このトリ。

スズメだよー。

当たり前のように日本では「スズメ」と呼ばれるこの鳥ですが、

英語圏では「Sparrow(スパロウ)」

ドイツでは「Sperling(シュペルリング)」

スペインでは「Gorrión(ゴリオン)」

…といった具合に、

それぞれの国ではそれぞれの国での名前で呼ばれています。

国ごとに違う名前があるんだね。

でも、鳥たちには国ごとの名前のほかに

もうひとつ名前があるんです。

世界のドコでも通じちゃうグローバルな名前が!

ページコンテンツ

世界のどこでも通じる名前「学名」

「スズメ」や「Sparrow(スパロウ)」といった名前は、

それぞれの国がそれぞれの言葉で呼んでいる名前。

ただ、こうも呼び名がいっぱいあると何かと不便です。

国ごとに名前が違うもんだから、

「スズメ」と「Sparrow(スパロウ)」が

同じ鳥なんだか違う鳥なんだかサッパリわかりません。

そこで、そうした国ごとに違う名前とは別に

「学名(がくめい)」という世界共通の名前があります。

例えば「Passer montanus(パッセル・モンタヌス)」。

一体何の呪文?

ってカンジの難しそうな文字列ですが、

これはスズメの学名です。

ちっちゃくてカワイイ見た目に反して

ずいぶんとゴツい名前がついている……

こうした学名はほとんどの鳥類図鑑に載っているので、

図鑑を眺めた事のある人なら

一度は目にしたことがあるハズ。

学名は世界共通の名前

学名はどこの国に行っても変わりません。

学名を知っている人同士であれば、

国籍を超えて通じちゃう合言葉というワケですね。

難しそうだけど、仕組みがわかれば面白い!

「Passer montanus(パッセル・モンタヌス)」のように

まるで呪文か暗号のようで難しそうな学名ですが、

一体どういう仕組みで書かれているのでしょうか?

学名は基本的にラテン語

学名には「ラテン語」という言語が使われています。

何でラテン語なのかっていうと、その理由は

- 現在使ってる人がほぼいないので、世界共通の名前として公平だから

- 誰も使っていない=変化しない=いつまでも変わらない名前として使えるから

- 造語が簡単にでき、発見された地名や人名などを表現しやすいから

- 教養と格式のある知識人の公用語だったから

などなど。

ま、色々と理由はあるみたいですが、

学名の基礎を作ったカール・フォン・リンネさんが

「学名にラテン語を使おうぜ!」って決めたから

……というのが一番簡単な答えです。

シンプルでしょ?

「属名」+「種小名」=学名

学名は、基本的には

「属名(ぞくめい)」+「種小名(しゅしょうめい)」で1セット。

スズメの学名「Passer montanus」でいえば、

「Passer(属名)」+「 montanus(種小名)」。

大文字で始まる前半の名前が「属名(ぞくめい)」

簡単にいえば「所属チーム」ってカンジでしょうか。

「Passer(パッセル)」は「スズメ属」という意味なので、

「Passer(スズメ属)」というチームに所属してます。

ってワケ。

小文字で始まる後半の名前が「種小名(しゅしょうめい)」

コッチは「その鳥に付けられた名前」の事です。

スズメにはラテン語で「山の」という意味の

「montanus(モンタヌス)」という名前が付けられているので

「montanus(モンタヌス)」という名前の者です。

なんて自己紹介をしているイメージ。

……え?

まだちょっとわかりづらい?

そうだなあ……じゃあ、

属名は「苗字」、種小名は「名前」っていう例えはどうでしょう。

「田中花子」さんは「田中さんちの花子さん」ですよね。

それと同じように

「パッセル(スズメ属)さんちのモンタヌス(スズメ)さん」なんです。

どうですか?

ちょっと親近感がわくでしょ?

斜体(イタリック体)で書くのが暗黙のルール

英語など他のアルファベットの言語とゴチャゴチャにならないように、

学名は普通、斜体(イタリック体)で書かれています。

斜体(イタリック体)とは、

ナナメに傾いてる文字の事ですね。

あえて他の文字と違うカタチで書く事で、

「これは普通の名前じゃなくて、学名ですよ」

と、わかりやすくしてあるんです。

基本ルールを覚えて暗号(学名)を解読!

学名は英語などと同じアルファベット(ラテン文字)を使っていますが、

英語と同じようには発音しない事も多い

というのも大事なポイント。

でも、ちょっと読んでみたいですよね、学名。

そこで!

ラテン語を読む時の簡単なルールをご紹介○

これだけ押さえておけば

あの呪文のような難解な学名が

自分でも読めるようになっちゃう!かも。

ラテン語を読む時の基本ルール

ラテン語は基本的にローマ字読みをしますが、

↓のようにちょっと注意が必要な読み方をするパターンも。

| 「c」+母音(a,i,u,e,o) | カ行(カ、キ、ク、ケ、コ) |

| 「ch」+母音(a,i,u,e,o) | カ行(カ、キ、ク、ケ、コ) |

| 「j」+母音(a,i,u,e,o) | ヤ行(ヤ、イ、ユ、エ、ヨ) |

| 「ph」+母音(a,i,u,e,o) | ファ行(ファ、フィ、フ、フェ、フォ) |

| 「qu」+母音(a,i,u,e,o) | カ行(カ、キ、ク、ケ、コ) |

| 「r」 | ル |

| 「th」+母音(a,i,u,e,o) | タ行(タ、ティ、トゥ、テ、ト) |

| 「v」 | ヴ |

| 「x」 | クス |

| 「y」 | ユ(ィユ) |

| 「z」 | ザ行(ザ、ジ、ズ、ゼ、ゾ) |

試しに読んでみよう!例題3つ

学名の読み方の練習として、例題を3つ用意してみました。

上の一覧表を見ながらでいいので、

試しに何と読むのか考えてみてくださいね。

「答え合わせ」をクリックすると正解と解説が出てきます。

ハシブトガラス「Corvus macrorhynchos」

コンドル「Vultur gryphus」

タンチョウ「Grus japonensis」

読み方のパターンを覚えてしまえば、

割と簡単にそれっぽく読めちゃうハズ!

もちろん、読み方には例外もたくさんあるし

コレだけでラテン語マスターという訳にはいきませんが、

楽しく学名を読むためなら

コレくらい覚えておけばじゅーぶんでしょう(/ ・ω・ )/

奥が深~い鳥たちの名前

学名って聞いただけでおカタいイメージがあるし、

複雑な文字が並んでて見るからに難しそう

……なんて、

拒否反応が出ていた人もいるかと思います。

何か「お勉強」の香りがするもんね……

でも、こうしてじっくり見てみると

意外とカンタンな作りをしていて面白そうでしょ?

さあ、さっそく友達や家族に向かって

「スズメの学名って知ってる?パッセル・モンタヌス。」

とドヤ顔で呪文を唱えに行きましょう。